SHADOW-LAB, Laboratorio virtuale di costume e cultura

La Paura e l'Immaginario Sociale nella Letteratura

Il Gothic Romance

La letteratura è stata una dei canali culturali a trattare tutti quegli elementi che analizzano e approfondiscono le angosce e le paure dell’uomo moderno, sia sul piano individuale, sia nel contesto collettivo, ripresi successivamente in altre forme d’arte, quali il teatro, la pittura, la scultura e il cinema.

La figura dell’uomo moderno è tesa a rimarcare lo stretto legame tra la cultura del gotico e del noir con il contesto in cui essa è nata e si è sviluppata a partire dalla seconda metà del XVIII Secolo.

Questo nuovo approccio si manifesta inizialmente nell’ambito letterario, dove l’immaginario sociale ricopre un ruolo fondamentale per la svolta del romanzo dell’epoca, nel passaggio dalla novella, incentrata su fatti reali (e realisitici) verso le nuove forme di romanzo noir.

Se in una fase iniziale l’ambientazione gotica si svolge secondo topoi classici come castelli, rovine o conventi, dove il fantastico e il sovrannaturale erano gli elementi cardine dell’intreccio narrativo, in quella che può essere considerata una sorta di evoluzione della letteratura gotica, gli elementi destabilizzanti della paura e del mistero spostano l’attenzione verso l’uomo comune, andando a pescare nelle sue inquietudini più inconsce.

La figura dell’uomo moderno è tesa a rimarcare lo stretto legame tra la cultura del gotico e del noir con il contesto in cui essa è nata e si è sviluppata a partire dalla seconda metà del XVIII Secolo.

Questo nuovo approccio si manifesta inizialmente nell’ambito letterario, dove l’immaginario sociale ricopre un ruolo fondamentale per la svolta del romanzo dell’epoca, nel passaggio dalla novella, incentrata su fatti reali (e realisitici) verso le nuove forme di romanzo noir.

Se in una fase iniziale l’ambientazione gotica si svolge secondo topoi classici come castelli, rovine o conventi, dove il fantastico e il sovrannaturale erano gli elementi cardine dell’intreccio narrativo, in quella che può essere considerata una sorta di evoluzione della letteratura gotica, gli elementi destabilizzanti della paura e del mistero spostano l’attenzione verso l’uomo comune, andando a pescare nelle sue inquietudini più inconsce.

I principali elementi cardine attorno ai quali si sviluppa questo genere letterario, sono la paura e il mistero, intesi come fattori destabilizzanti del quotidiano.

La paura riflette la reazione emotiva ad una situazione di pericolo o di minaccia. Tale reazione può avere un risvolto positivo nel momento in cui l’individuo si misura con il pericolo stesso, gestendo e controllando le conseguenze che ne derivano.

In altri casi la reazione alla paura può avere un risvolto negativo a seguito di uno shock emotivo dovuto ad una decontestualizzazione del pericolo, ponendo la minaccia che deriva su un livello inconscio e di conseguenza, creando una sempre maggiore alienazione dalla realtà che rende l’individuo vittima della paura stessa.

La paura riflette la reazione emotiva ad una situazione di pericolo o di minaccia. Tale reazione può avere un risvolto positivo nel momento in cui l’individuo si misura con il pericolo stesso, gestendo e controllando le conseguenze che ne derivano.

In altri casi la reazione alla paura può avere un risvolto negativo a seguito di uno shock emotivo dovuto ad una decontestualizzazione del pericolo, ponendo la minaccia che deriva su un livello inconscio e di conseguenza, creando una sempre maggiore alienazione dalla realtà che rende l’individuo vittima della paura stessa.

Nel gothic romance, a differenza de romanzo tradizionale, dove le storie sono poste sul piano di una realtà convenzionalmente accettata, si sviluppano mondi alternativi all’interno della sfera sovrannaturale, dove il magico, il mistero, la fenomenologia, l’inconscio pongono l’individuo innanzi alle proprie inquietudini esistenziali, possono essere elementi riconducibili ai cambiamenti socioculturali dell’epoca.

Horace Walpole - Il castello di Otranto, 1764

•••

Clara Reeve - Il vecchio barone inglese, 1778

•••

William Thomas Beckford - Vathek, 1785

•••

Matthew Gregory Lewis - Il monaco, 1796

•••

Clara Reeve - Il vecchio barone inglese, 1778

•••

William Thomas Beckford - Vathek, 1785

•••

Matthew Gregory Lewis - Il monaco, 1796

•••

Johann Wolfgang von Goethe - Faust, 1808 - 1832

•••

Mary Shelley - Frankenstein, 1818

•••

John William Polidori - Il vampiro, 1819

•••

Charles Robert Maturin - Melmoth l'errante, 1820

•••

John William Polidori - Il vampiro, 1819

•••

Charles Robert Maturin - Melmoth l'errante, 1820

•••

Edgar Allan Poe - Racconti del terrore, 1832-1849

•••

Joseph Sheridan Le Fanu - Carmilla, 1872

•••

•••

Bram Stoker - Dracula, 1897

•••

Howard Phillips Lovecraft - Storie macabre, 1905-1920

Il Roman Du Crime

La risposta al Gothic Romance anglosassone, contestualizzato durante la prima Rivoluzione Industriale, è stata il Roman du Crime, nella Francia post-napoleonica. In questo nuovo filone letterario, il male non è più un elemento di disputa teologica, ma la sua natura spirituale diviene condizione di degenerazione morale, un fenomeno negativo di costume.

Con la seconda Rivoluzione Industriale in piena epoca vittoriana, la letteratura gotica così come era stata descritta fino a quel momento, vede accentuarsi il rapporto conflittuale uomo-scienza, già trattato anni addietro, nell’opera di Mary Shelley, Frankeinstein o il Prometeo moderno, del 1818.

Il tema dei limiti della scienza, oltre i quali non è ritenuto opportuno spingersi soprattutto per questioni di natura etica e morale, saranno poi ripresi in chiave fantascientifica nel XX Secolo, introducendo un nuovo elemento destabilizzante per il singolo individuo e la collettività: la distopia.

Con la seconda Rivoluzione Industriale in piena epoca vittoriana, la letteratura gotica così come era stata descritta fino a quel momento, vede accentuarsi il rapporto conflittuale uomo-scienza, già trattato anni addietro, nell’opera di Mary Shelley, Frankeinstein o il Prometeo moderno, del 1818.

Il tema dei limiti della scienza, oltre i quali non è ritenuto opportuno spingersi soprattutto per questioni di natura etica e morale, saranno poi ripresi in chiave fantascientifica nel XX Secolo, introducendo un nuovo elemento destabilizzante per il singolo individuo e la collettività: la distopia.

Bibliografia

Romolo Runcini, La paura e l'immaginario sociale nella letteratura - 1. Il Gothic Romance, Liguori Editore, 1995

Romolo Runcini, La paura e l'immaginario sociale nella letteratura - 1. Il Gothic Romance, Liguori Editore, 1995

Romolo Runcini, La paura e l'immaginario sociale nella letteratura - 2. Il Roman du Crime, Liguori Editore, 2002

Romolo Runcini, La paura e l'immaginario sociale nella letteratura - 3. Il Romanzo Industriale, Liguori Editore, 2012

Romolo Runcini, La paura e l'immaginario sociale nella letteratura - 3. Il Romanzo Industriale, Liguori Editore, 2012

Il Teatro del Grand Guignol

Il 28 novembre 1868 nasce a Sestri Levante, Alfredo Sainati, fondatore della Drammatica Compagnia Italiana per il repertorio Grand Guignol, attiva dal 1908 al 1936.

La compagnia teatrale debutta al Teatro Pavone di Perugia, per affrontare successivamente il vero banco di prova, su piazze più importanti e difficili come Milano, Firenze, Torino e Napoli

Alfredo Sainati muore a Bertinoro, il 10 gennaio 1936

Alfredo Sainati muore a Bertinoro, il 10 gennaio 1936

Il Grand Guignol è un genere teatrale nato a Parigi alla fine del XIX Secolo.

La sua peculiarità era quella di portare sul palco contenuti ritenuti solitamente proibiti, gravitanti attorno a tematiche noir intrise di paura e spregiudicatezza, dove la violenza e la crudeltà esercitavano un fascino quasi morboso e allo stesso tempo inconfessabile, verso il pubblico che assisteva agli spettacoli.

La drammaticità del Gran Guignol era una miscela di emozioni forti, dove orrore e comicità si mescolavano tra loro, trascendendo nel grottesco.

Protagonisti di questi “piaceri proibiti” erano assassini, mostri, degenerati, con rari ricorsi al sovrannaturale, il cui appeal era legato soprattutto all’unhappy ending delle storie stesse, mai scontato e spesso condito con un velo di erotismo che proiettava lo spettatore in una dimensione di ulteriore perversione.

La fama di questo teatro dell’orrore non fu circoscritta al contesto parigino, ma ben presto si allargò oltreoceano e nel resto d’Europa, anche se il successo, soprattutto in America, fu altalenante ed estemporaneo.

In Italia, invece, si distinse la Drammatica Compagnia Italiana per il repertorio Grand Guignol, fondata da Alfredo Sainati, che fino alla fine vide da una parte il favore del pubblico e dall’altra l’opposizione della critica, scettica non tanto riguardò il valore degli artisti, bensì verso il repertorio e i contenuti del genere.

Un parallelo Italia-Francia si delinea sulla figura delle attrici Paula Maxa, del teatro di Montmartre e l’italiana Bella Starace, entrambe dotate di un grande talento nel tradurre il terrore nella gestualità e nel lessico dei propri personaggi. A differenza della scuola francese, più orientata verso un approccio promozionale e pubblicitario del proprio talento, la scuola italiana si concentrava maggiormente nell’edulcorare le truculente vicende messe in scena.

La drammaticità del Gran Guignol era una miscela di emozioni forti, dove orrore e comicità si mescolavano tra loro, trascendendo nel grottesco.

Protagonisti di questi “piaceri proibiti” erano assassini, mostri, degenerati, con rari ricorsi al sovrannaturale, il cui appeal era legato soprattutto all’unhappy ending delle storie stesse, mai scontato e spesso condito con un velo di erotismo che proiettava lo spettatore in una dimensione di ulteriore perversione.

La fama di questo teatro dell’orrore non fu circoscritta al contesto parigino, ma ben presto si allargò oltreoceano e nel resto d’Europa, anche se il successo, soprattutto in America, fu altalenante ed estemporaneo.

In Italia, invece, si distinse la Drammatica Compagnia Italiana per il repertorio Grand Guignol, fondata da Alfredo Sainati, che fino alla fine vide da una parte il favore del pubblico e dall’altra l’opposizione della critica, scettica non tanto riguardò il valore degli artisti, bensì verso il repertorio e i contenuti del genere.

Un parallelo Italia-Francia si delinea sulla figura delle attrici Paula Maxa, del teatro di Montmartre e l’italiana Bella Starace, entrambe dotate di un grande talento nel tradurre il terrore nella gestualità e nel lessico dei propri personaggi. A differenza della scuola francese, più orientata verso un approccio promozionale e pubblicitario del proprio talento, la scuola italiana si concentrava maggiormente nell’edulcorare le truculente vicende messe in scena.

Solo in tempi recenti, in Italia, il teatro del Grand Guignol ha trovato una nuova linfa per merito della compagnia teatrale Grand Guignol de Milan.

La Compagnia nasce come Convivio D’Arte, associazione dalla quale sono usciti format di vario genere (spettacoli, giochi, concerti eccetera), con l’intento di promuovere e riportare in auge spettacoli di cui si è persa memoria, partendo dal teatro Giallo degli anni ’40, per poi dedicarsi più specificatamente agli spettacoli del Grand Guignol.

La Compagnia nasce come Convivio D’Arte, associazione dalla quale sono usciti format di vario genere (spettacoli, giochi, concerti eccetera), con l’intento di promuovere e riportare in auge spettacoli di cui si è persa memoria, partendo dal teatro Giallo degli anni ’40, per poi dedicarsi più specificatamente agli spettacoli del Grand Guignol.

Bibliografia

Carla Arduini, Teatro sinistro - Storia del Grand Guignol in Italia, Bulzoni Editore, 2011

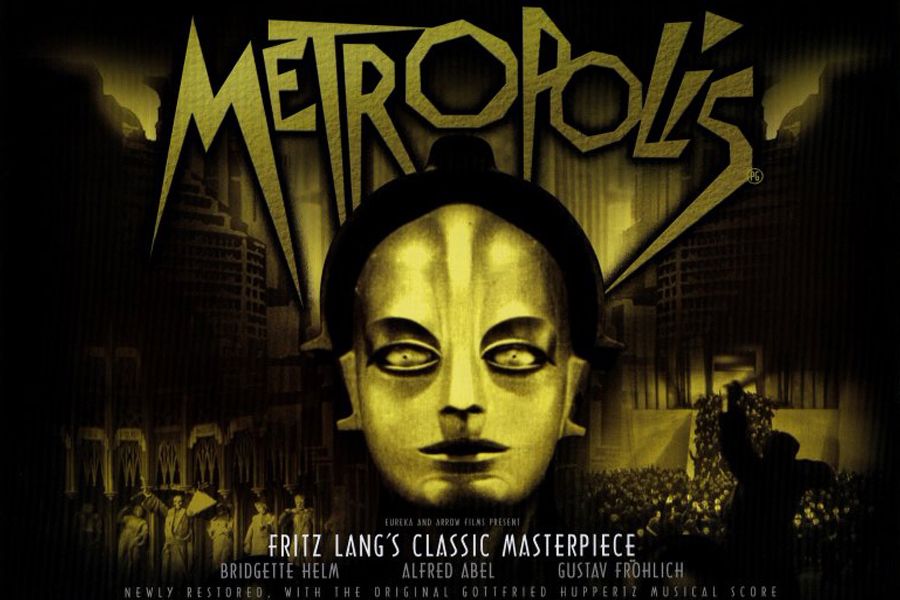

Le suggestioni del cinema espressionista

L’espressionismo nacque nel 1905 in Germania, più precisamente a Dresda. Fu un movimento artistico nato in risposta alla rigidità della società ad esso contemporanea che grazie all’uso di linee aggressive, alla deformazione delle figure e all’enfatizzazione delle espressioni e delle relative emozioni, ebbe un forte impatto su diverse forme d’arte, dalla pittura al teatro, al cinema e alla letteratura.

Per comprendere meglio come l’espressionismo abbia trovato terreno fertile e si sia affermato come vero e proprio movimento artistico, è opportuno analizzare il contesto culturale di quegli anni.

La fine della Prima Guerra Mondiale segnò l’inizio di una stagione singolare, in cui lo spirito della società tedesca fu particolarmente inquieto, a causa di una crisi sia economica, sia di valori. Quegli stessi valori che avevano caratterizzato la Germania durante il XIX secolo. L’ecatombe di giovani precocemente falciati dalla guerra sembrava nutrire la truce nostalgia dei sopravvissuti, tanto che l’attrazione verso ciò che è oscuro e indeterminato, tipica dei popoli germanici, sfociò nella dottrina, dai toni per certi versi apocalittici, dell’espressionismo.

Se nella letteratura, nella pittura o nel teatro l’espressionismo ha espresso tutta la sua complessità, è nel cinema che questo movimento artistico ha trovato la sua massima intensità. Ecco, quindi, come la società che cambia diventa l’elemento chiave per esprimere la solitudine dell'uomo, l'alienazione dell'individuo e la sua immoralità.

Per comprendere meglio come l’espressionismo abbia trovato terreno fertile e si sia affermato come vero e proprio movimento artistico, è opportuno analizzare il contesto culturale di quegli anni.

La fine della Prima Guerra Mondiale segnò l’inizio di una stagione singolare, in cui lo spirito della società tedesca fu particolarmente inquieto, a causa di una crisi sia economica, sia di valori. Quegli stessi valori che avevano caratterizzato la Germania durante il XIX secolo. L’ecatombe di giovani precocemente falciati dalla guerra sembrava nutrire la truce nostalgia dei sopravvissuti, tanto che l’attrazione verso ciò che è oscuro e indeterminato, tipica dei popoli germanici, sfociò nella dottrina, dai toni per certi versi apocalittici, dell’espressionismo.

Se nella letteratura, nella pittura o nel teatro l’espressionismo ha espresso tutta la sua complessità, è nel cinema che questo movimento artistico ha trovato la sua massima intensità. Ecco, quindi, come la società che cambia diventa l’elemento chiave per esprimere la solitudine dell'uomo, l'alienazione dell'individuo e la sua immoralità.

La tendenza ai contrasti violenti che la letteratura espressionista ha calato in formule ben delineate, come la nostalgia del chiaroscuro

e delle ombre, ha trovato nell’arte cinematografica un modo di espressione privilegiato. Le visioni nutrite da uno stato d’animo torbido e inquieto non potevano venire evocate in modo più adeguato e al tempo stesso concreto e irreale. Alla base dell’espressionismo tedesco, la magia delle luci assume un ruolo fondamentale, la penombra diviene elemento straniante e di disturbo. La luce e l’oscurità, nel cinema, assumono il ruolo del ritmo e della cadenza nella musica.

In un cotesto di severa crisi economica quale era quello delle Germania del primo dopoguerra, le produzioni delle pellicole cinematografiche spesso dovevano fare i conti con fondi disponibili sempre più esigui. Di conseguenza, i giochi di luce tra chiaro e scuro assunsero un ruolo importante, sostituendosi alla varietà delle architetture scenografiche, trasformando la scenografia stessa, spesso unica e fissa per più scene di una stessa opera.

Nel cinema espressionista, uno dei metodi più utilizzati per l’impiego delle luci consiste nel sottolineare o mettere in risalto, spesso con eccesso, il rilievo e i contorni di un oggetto o i particolari di una scenografia, accentuandone, deformandone e trasformandone i volumi, con un intreccio di linee abbaglianti e insolite.

Al mondo delle ombre e del chiaroscuro tipico del cinema espressionista si accosta in maniera quasi ossessiva il gioco di specchi. Lo specchio diviene un altro strumento utilizzato per esaltare l’inquietudine dell’individuo, la cui immagine riflessa ne rivela la vera natura. Nei film tedeschi finestre, vetrine, vetrate, pozzanghere sono altrettanti specchi che catturano figure e oggetti sulle loro superfici opalescenti.

Secondo un approccio metafisico, la vita non è più che una sorta di specchio concavo che proietta personaggi inconsistenti e fluttuanti simili alle immagini di una lanterna magica, nitidi quando sono piccoli, dileguanti man mano che si ingrandiscono. Dal gioco di specchi si producono quindi le ombre che con il loro potere altamente suggestivo, conciliano il loro lato enigmatico con il concetto di simbolo. Ecco che nei film espressionisti l’ombra diviene una figura che in qualche modo rappresenta il destino. Nel Caligari, il sonnambulo Cesare, che protende le sue mani verso la sua vittima, proietta la sua ombra gigantesca sul muro, così come Nosferatu chinato sul letto del viandante o mentre sale le scale. Nel film Lo studente di Praga, sull’alta parete di una terrazza, si profila l’ombra smisurata di Scapinelli, incarnazione del diavolo. In M – Il mostro di Düsseldorf, sul manifesto che promette ricompensa a chi scoprirà l’inafferrabile assassino, si delinea la sua ombra che sovrasta minacciosa la bambina, ignara del sinistro monito.

Un altro elemento caratteristico del cinema espressionista è l’architettura dei paesaggi, realizzati in studio con gesso e cartapesta, in maniera tale da arrivare ad un’astrazione assoluta, a tratti claustrofobica, tesa ad alimentare il senso di inquietudine. Secondo questa visione espressionista, occorre che la natura sia stilizzata. In un film, il destino umano non sempre si adatta a un quadro naturale, mentre per dare un senso al destino di un individuo bisogna ricorrere a immagini impregnate di atmosfera.

Così come le illuminazioni che danno rilievo a personaggi e oggetti, il paesaggio diviene una componente fondamentale per esprime quel senso di drammaturgia insito nello stesso movimento espressionista. Secondo questa chiave di lettura, ci sono vincoli intimi e profondi tra i paesaggi e gli esseri umani, tanto che il paesaggio dispone di tutti gli elementi per sottolineare e accrescere la tensione di una scena.

Come accennato precedentemente, il cinema espressionista tedesco fa parte di un movimento culturale figlio del suo tempo, nato sulla base di una società che stava vivendo drammaticamente i cambiamenti derivati dalla Prima Guerra Mondiale.

I segni premonitori della decadenza del cinema tedesco si avvertirono già dagli ultimi anni del film muto e si consolidano con l’avvento del sonoro, complice anche l’emigrazione di alcuni importanti registi come Murnau, Dupont e Leni verso gli studi americani di Hollywood.

Negli ultimi anni del cinema muto, l’immagine sempre trattata secondo i canoni del chiaroscuro riesce ancora ad ingannare, ma l’avvento del sonoro mette crudelmente a nudo la mediocrità della produzione corrente, poiché la parola tradisce il mistero del linguaggio del corpo.

In un cotesto di severa crisi economica quale era quello delle Germania del primo dopoguerra, le produzioni delle pellicole cinematografiche spesso dovevano fare i conti con fondi disponibili sempre più esigui. Di conseguenza, i giochi di luce tra chiaro e scuro assunsero un ruolo importante, sostituendosi alla varietà delle architetture scenografiche, trasformando la scenografia stessa, spesso unica e fissa per più scene di una stessa opera.

Nel cinema espressionista, uno dei metodi più utilizzati per l’impiego delle luci consiste nel sottolineare o mettere in risalto, spesso con eccesso, il rilievo e i contorni di un oggetto o i particolari di una scenografia, accentuandone, deformandone e trasformandone i volumi, con un intreccio di linee abbaglianti e insolite.

Al mondo delle ombre e del chiaroscuro tipico del cinema espressionista si accosta in maniera quasi ossessiva il gioco di specchi. Lo specchio diviene un altro strumento utilizzato per esaltare l’inquietudine dell’individuo, la cui immagine riflessa ne rivela la vera natura. Nei film tedeschi finestre, vetrine, vetrate, pozzanghere sono altrettanti specchi che catturano figure e oggetti sulle loro superfici opalescenti.

Secondo un approccio metafisico, la vita non è più che una sorta di specchio concavo che proietta personaggi inconsistenti e fluttuanti simili alle immagini di una lanterna magica, nitidi quando sono piccoli, dileguanti man mano che si ingrandiscono. Dal gioco di specchi si producono quindi le ombre che con il loro potere altamente suggestivo, conciliano il loro lato enigmatico con il concetto di simbolo. Ecco che nei film espressionisti l’ombra diviene una figura che in qualche modo rappresenta il destino. Nel Caligari, il sonnambulo Cesare, che protende le sue mani verso la sua vittima, proietta la sua ombra gigantesca sul muro, così come Nosferatu chinato sul letto del viandante o mentre sale le scale. Nel film Lo studente di Praga, sull’alta parete di una terrazza, si profila l’ombra smisurata di Scapinelli, incarnazione del diavolo. In M – Il mostro di Düsseldorf, sul manifesto che promette ricompensa a chi scoprirà l’inafferrabile assassino, si delinea la sua ombra che sovrasta minacciosa la bambina, ignara del sinistro monito.

Un altro elemento caratteristico del cinema espressionista è l’architettura dei paesaggi, realizzati in studio con gesso e cartapesta, in maniera tale da arrivare ad un’astrazione assoluta, a tratti claustrofobica, tesa ad alimentare il senso di inquietudine. Secondo questa visione espressionista, occorre che la natura sia stilizzata. In un film, il destino umano non sempre si adatta a un quadro naturale, mentre per dare un senso al destino di un individuo bisogna ricorrere a immagini impregnate di atmosfera.

Così come le illuminazioni che danno rilievo a personaggi e oggetti, il paesaggio diviene una componente fondamentale per esprime quel senso di drammaturgia insito nello stesso movimento espressionista. Secondo questa chiave di lettura, ci sono vincoli intimi e profondi tra i paesaggi e gli esseri umani, tanto che il paesaggio dispone di tutti gli elementi per sottolineare e accrescere la tensione di una scena.

Come accennato precedentemente, il cinema espressionista tedesco fa parte di un movimento culturale figlio del suo tempo, nato sulla base di una società che stava vivendo drammaticamente i cambiamenti derivati dalla Prima Guerra Mondiale.

I segni premonitori della decadenza del cinema tedesco si avvertirono già dagli ultimi anni del film muto e si consolidano con l’avvento del sonoro, complice anche l’emigrazione di alcuni importanti registi come Murnau, Dupont e Leni verso gli studi americani di Hollywood.

Negli ultimi anni del cinema muto, l’immagine sempre trattata secondo i canoni del chiaroscuro riesce ancora ad ingannare, ma l’avvento del sonoro mette crudelmente a nudo la mediocrità della produzione corrente, poiché la parola tradisce il mistero del linguaggio del corpo.